| n° | Titre | Auteur•ice | |

|---|---|---|---|

| A | *FCPRSONSLCUHDF* | Fleurs, corps, paysage, ruche et smartphones, ou notes sur la conception d’une horloge de flore | Marc Buchy |

| B | *ST* | Sans titre (Ou comment Marc Buchy m’a appris à ne plus m’en faire et à aimer les parterres de fleurs) | Marie Cantos |

| C | *LOBDMB* | Les oscillations botaniques de Marc Buchy | Clelia Coussonnet |

| D | *HDF* | Horloges de Flore | Gil Ferrand |

| E | *TSTV* | Temps social & temps végétal | Gil Ferrand |

| n° | Nom Commun | Nom Scientifique | Zone | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | BDJ | Belle-de-jour |

Convolvulus tricolor L. |

matinal |

| 2 | CR | Crépide rose |

Crepis rubra L. |

matinal |

| 3 | CS | Chicorée sauvage |

Cichorium intybus L. |

matinal |

| 4 | CB | Catananche bleue |

Catananche caerulea L. |

matinal |

| 5 | ÉEÉ | Epilobe en épi |

Epilobium angustifolium L. |

matinal |

| 6 | PO | Piloselle orangée |

Pilosella aurantiaca F.W.Schultz & Sch.Bip. |

matinal |

| 7 | RA | Renoncule âcre |

Ranunculus acris L. |

matinal |

| 8 | (VS) | Volubilis ‘Shiva’ |

Ipomoea purpurea Roth |

matinal |

| 9 | (VG) | Volubilis ‘Grandpa Ott’ |

Ipomoea purpurea Roth |

matinal |

| 10 | SDC | Souci des champs |

Calendula arvensis L. |

diurne |

| 11 | SDJ | Souci des jardins |

Calendula officinalis L. |

diurne |

| 12 | PDCR | Pavot de Californie ‘Red Chief’ |

Eschscholzia californica Cham. |

diurne |

| 13 | PDCS | Pavot de Californie ‘Simple Mix’ |

Eschscholzia californica Cham. |

diurne |

| 14 | LÀGF | Lin à grandes fleurs |

Linum grandiflorum Desf. |

diurne |

| 15 | CA | Carline acaule |

Carlina acaulis L. |

diurne |

| 16 | SDC | Souci du cap |

Dimorphotheca pluvialis Moench |

diurne |

| 17 | GT | Gilia tricolore |

Gilia tricolor Benth. |

diurne |

| 18 | ODV | Oxalis de Valdivia |

Oxalis Valdiviensis Barnéoud |

diurne |

| 19 | NFC | Nicandre faux-coqueret | Nicandra physalodes Gaertn. | diurne |

| 20 | FTM | Ficoïde | Cleretum bellidiforme G.D. Rowley, 1979. syn. Dorotheanthus bellidiformis N.E.Br, 1928 Syn. Mesembryanthemum criniflorum L., 1782 | diurne |

| 21 | HF | Hémérocalle fauve |

Hemerocallis fulva L. |

diurne |

| 22 | GM | Grande marguerite |

Leucanthemum maximum D.C. |

diurne |

| 23 | ŒDP | Œil-de-paon |

Tigridia pavonia Redouté |

diurne |

| 24 | PR | Phalangère ramifiée |

Anthericum ramosum L. |

diurne |

| 25 | CÀFO | Campanule à feuilles d’ortie |

Campanula trachelium L. |

diurne |

| 26 | GC | Gentiane croisette |

Gentiana cruciata L. |

diurne |

| 27 | P | Piloselle |

Pilosella officinarum Vaill. |

diurne |

| 28 | OB | Onagre bisannuelle |

Oenothera biennis L. |

nocturne |

| 29 | BDN | Belle-de-nuit |

Mirabilis jalapa L. |

nocturne |

| 30 | (IB) | Ipomee blanche |

Ipomoea alba L. |

nocturne |

| n° | Description | |

|---|---|---|

| ∴ | Ruche | |

| // | Limites du parc | |

| :: | Chemin |

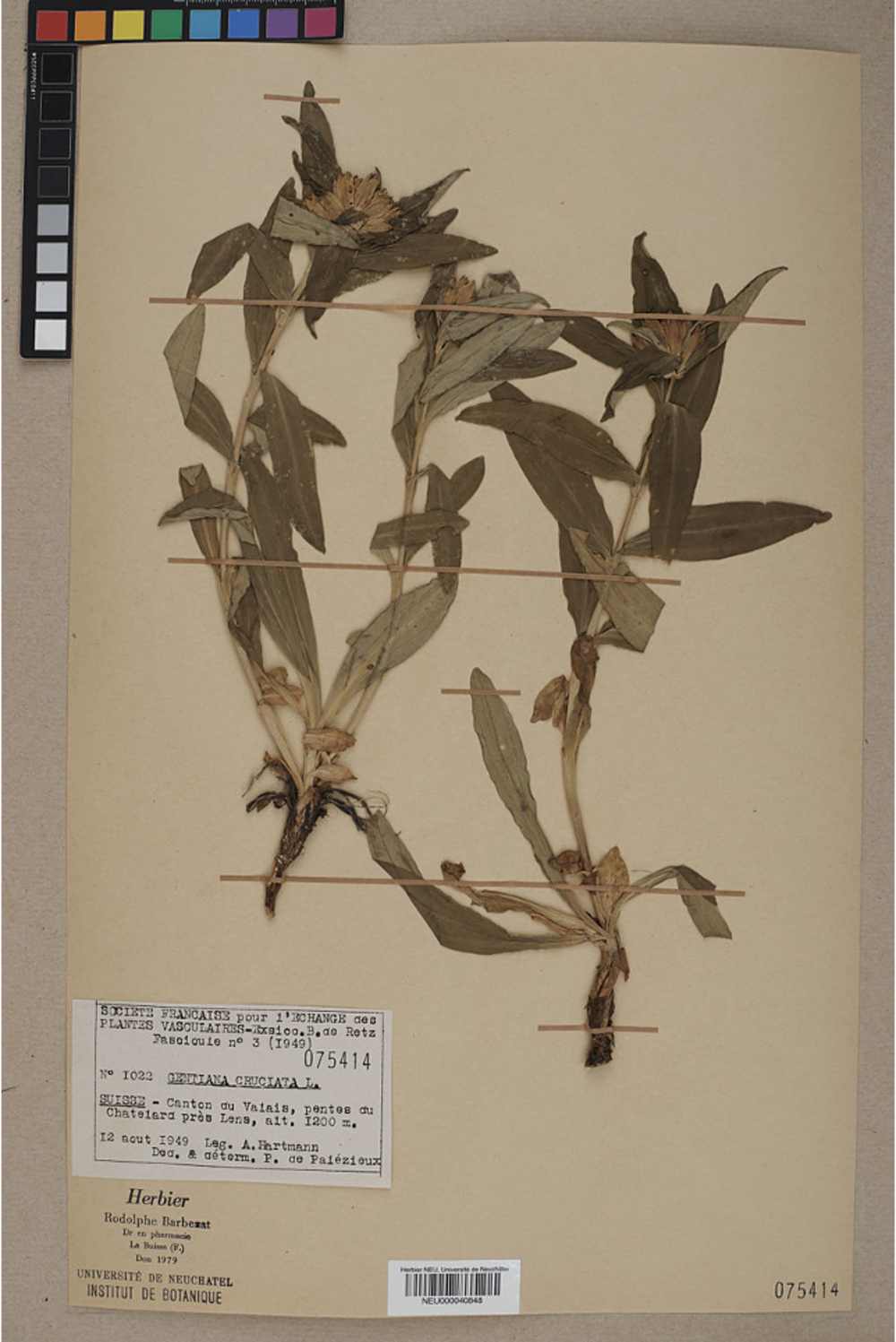

26

xGentiane croisette

Gentiana cruciata L.

Nom Vernaculaire :

Croisette

Nom Anglais :

Star/Cross gentian

Première Publication :

C. Linné, Species Plantarum, 1753

Zone :

diurne

Famille :

Gentianacées

Sexualité :

Hermaphrodite

Pollinisation :

Entomogame (pollinisation par l’intermédiaire des insectes)

Dissémination :

Barochore (dispersion des graines par gravité)

Caractéristiques :

Espèce protégée en France, la Gentiane croisette tient son nom et se reconnaît aisément par ses grandes feuilles se superposant en croix (du latin cruciata). Cette vivace à souche épaisse apprécie les bois, les berges, les rochers et les prairies sèches alpines, de préférence dans un sol calcaire. À partir du début de l’été et jusqu’à l’automne, elle développe de petites fleurs bleu foncé en forme de trompette étagées le long d’une tige qui ne dépasse guère les 30 cm. La corolle est composée de 4 petits lobes à l’extrémité et d’une gorge centrale blanche veinée de pourpre d’où émergent des stigmates blancs prêts à être pollinisés par les insectes (entomogamie).

La Gentiane croisette possède un rôle écologique majeur. Elle est la plante-hôte d’un lépidoptère se raréfiant : l'Azuré de la croisette (Phengaris rebeli). Pondues au printemps, les chenilles se nourrissent des jeunes bourgeons floraux puis, durant l’été, tombent au sol et sont recueillies par certaines fourmis (Myrmecia sp.) qui les transportent jusqu'à leur fourmilière pour les nourrir en échange de sécrétions sucrées. Le printemps suivant, après chrysalide, ces chenilles se métamorphoseront en une nouvelle génération de papillons.

Genre :

Gentiana Tourn. ex L.

Le genre botanique Gentiana – attribué par le botaniste Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) – fait référence à Gentius, dernier roi de la province romaine d’llyrie (IIe siècle apr. J.-C.) qui aurait découvert les vertus stomachique et fébrifuge des racines de la Gentiane jaune (Gentiana lutea). Ce genre comprend environ 340 espèces en grande partie originaires de tout l’hémisphère nord, de l’Asie et de l’ouest de l’Amérique latine (Kew, 2023). Ce sont des plantes rustiques annuelles, bisannuelles ou vivaces à feuillage caduc, semi-persistant ou persistant, vivant dans les zones boisées et rocheuses alpines, et que l’on associe le plus souvent à l’intensité et à la profondeur du coloris bleu de ses fleurs en trompette. Fleurissant généralement l’été, certaines espèces sont vernales et s’épanouissent dès la fin de l’hiver comme la Gentiane printanière (Gentiana verna) ; d’autres préfèrent, au contraire, attendre les premiers frimas de l’automne (G. ternifolia, G. triflora, …).

Usages :

Ornemental

Le « bleu gentiane » est une référence dans les arts décoratifs et les pratiques ornementales. Profond, intense, insondable, c’est un coloris rare dans la flore de l’hémisphère nord. Vigoureuses et très rustiques, les gentianes ne s’adaptent toutefois pas à tous les jardins et nécessitent des étés frais et humides pour s’épanouir. Parmi les variétés les plus utilisées pour garnir les massifs, citons la Gentiane asclépiade (Gentiana asclepiadea) pouvant atteindre un petit mètre de haut, parfois déclinée en coloris blanc (var. alba). Beaucoup plus rare, la Gentiane pourpre (Gentiana purpurea) possède de spectaculaires fleurs rouges. Souffrant du changement climatique, certaines espèces se raréfient, proscrivant toute cueillette sauvage.

Médicinal

Bien que la médecine ait plébiscité les racines de la Gentiane jaune (Gentiana lutea), celles de la « Croisette » sont réputées tout aussi vertueuses concernant les troubles digestifs. Apéritive, tonique, digestive et stomachique, la racine charnue, que l’on récolte à l’automne puis que l’on fait sécher, possède toutes les caractéristiques d’une panacée. Dans son ouvrage sur Les plantes médicinales (1902), le Docteur Friedrich Losch rapporte que toute la plante cuite en vin fournit un vulnéraire précieux à employer en lotions cicatrisantes, et la poudre de sa racine agit d'une façon si merveilleuse sur les plaies que « nos grands-mères l’avaient baptisée la perle de toutes les racines ». Utilisée en Europe comme traitement contre la rage au XVIIIe siècle, la Gentiane croisette entrait aussi largement dans les usages de la pharmacopée chinoise contre le paludisme chronique (Vincent, 1915).

Chronobiologie :

À la fin du XIXe siècle, le botaniste Anton Kerner von Marilaun consigne dans son ouvrage The natural history of plants (1895) toutes les espèces susceptibles de constituer une « Horloge de Flore ». Il souhaite en cela réactiver les travaux de Linné – quelque peu tombés dans l’oubli depuis un siècle et demi – pour mieux les enrichir de nouvelles observations. Idéalement situé à Innsbruck, dans les Alpes autrichiennes, il observe minutieusement 4 espèces de gentianes. La Gentiane croisette débute régulièrement son éclosion entre 8 et 9h du matin (juillet) pour la clore, tout aussi ponctuellement avant le coucher du soleil, entre 19 et 20h (juillet). La Gentiane renflée (Gentiana utriculosa), qui affectionne les pâturages humides montagneux, s’ouvre à la même heure mais se ferme invariablement plus tôt : entre 15 et 16h (juillet). Des recherches postérieures démontreront qu’en plus de la lumière, la température préside aussi au mouvement d’ouverture et de fermeture de la plupart des gentianes (thermonastie). La Gentiane croisette nécessiterait une température minimale de 20°C pour s’épanouir alors que 8,5°C suffiraient pour la petite Gentiane acaule (Gentiana acaulis). Réfractaire, la Gentiane officinale (Gentiana lutea) demeure de son côté insensible aux oscillations thermiques.

Extrait littéraire :

« La Gentiane croisette aux vertus magiques, herbe destinée à conjurer le mauvais sort. On ne la rencontre guère au-dessus de 800 mètres. Elle dresse son calice couleur bleu d'acier et en forme de croix, le long des haies et dans les pâturages du piémont. »

Revue pyrénéenne, 1963

Herborisation :

Crédits photos :

Première image: Alba (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Seconde image:R. Barbezat, « Gentiana cruciata L., Canton du Valais (Suisse), alt. 1200m, 12 août 1949 », Université de Neuchâtel, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons