| n° | Titre | Auteur•ice | |

|---|---|---|---|

| A | *FCPRSONSLCUHDF* | Fleurs, corps, paysage, ruche et smartphones, ou notes sur la conception d’une horloge de flore | Marc Buchy |

| B | *ST* | Sans titre (Ou comment Marc Buchy m’a appris à ne plus m’en faire et à aimer les parterres de fleurs) | Marie Cantos |

| C | *LOBDMB* | Les oscillations botaniques de Marc Buchy | Clelia Coussonnet |

| D | *HDF* | Horloges de Flore | Gil Ferrand |

| E | *TSTV* | Temps social & temps végétal | Gil Ferrand |

| n° | Nom Commun | Nom Scientifique | Zone | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | BDJ | Belle-de-jour |

Convolvulus tricolor L. |

matinal |

| 2 | CR | Crépide rose |

Crepis rubra L. |

matinal |

| 3 | CS | Chicorée sauvage |

Cichorium intybus L. |

matinal |

| 4 | CB | Catananche bleue |

Catananche caerulea L. |

matinal |

| 5 | ÉEÉ | Epilobe en épi |

Epilobium angustifolium L. |

matinal |

| 6 | PO | Piloselle orangée |

Pilosella aurantiaca F.W.Schultz & Sch.Bip. |

matinal |

| 7 | RA | Renoncule âcre |

Ranunculus acris L. |

matinal |

| 8 | (VS) | Volubilis ‘Shiva’ |

Ipomoea purpurea Roth |

matinal |

| 9 | (VG) | Volubilis ‘Grandpa Ott’ |

Ipomoea purpurea Roth |

matinal |

| 10 | SDC | Souci des champs |

Calendula arvensis L. |

diurne |

| 11 | SDJ | Souci des jardins |

Calendula officinalis L. |

diurne |

| 12 | PDCR | Pavot de Californie ‘Red Chief’ |

Eschscholzia californica Cham. |

diurne |

| 13 | PDCS | Pavot de Californie ‘Simple Mix’ |

Eschscholzia californica Cham. |

diurne |

| 14 | LÀGF | Lin à grandes fleurs |

Linum grandiflorum Desf. |

diurne |

| 15 | CA | Carline acaule |

Carlina acaulis L. |

diurne |

| 16 | SDC | Souci du cap |

Dimorphotheca pluvialis Moench |

diurne |

| 17 | GT | Gilia tricolore |

Gilia tricolor Benth. |

diurne |

| 18 | ODV | Oxalis de Valdivia |

Oxalis Valdiviensis Barnéoud |

diurne |

| 19 | NFC | Nicandre faux-coqueret | Nicandra physalodes Gaertn. | diurne |

| 20 | FTM | Ficoïde | Cleretum bellidiforme G.D. Rowley, 1979. syn. Dorotheanthus bellidiformis N.E.Br, 1928 Syn. Mesembryanthemum criniflorum L., 1782 | diurne |

| 21 | HF | Hémérocalle fauve |

Hemerocallis fulva L. |

diurne |

| 22 | GM | Grande marguerite |

Leucanthemum maximum D.C. |

diurne |

| 23 | ŒDP | Œil-de-paon |

Tigridia pavonia Redouté |

diurne |

| 24 | PR | Phalangère ramifiée |

Anthericum ramosum L. |

diurne |

| 25 | CÀFO | Campanule à feuilles d’ortie |

Campanula trachelium L. |

diurne |

| 26 | GC | Gentiane croisette |

Gentiana cruciata L. |

diurne |

| 27 | P | Piloselle |

Pilosella officinarum Vaill. |

diurne |

| 28 | OB | Onagre bisannuelle |

Oenothera biennis L. |

nocturne |

| 29 | BDN | Belle-de-nuit |

Mirabilis jalapa L. |

nocturne |

| 30 | (IB) | Ipomee blanche |

Ipomoea alba L. |

nocturne |

| n° | Description | |

|---|---|---|

| ∴ | Ruche | |

| // | Limites du parc | |

| :: | Chemin |

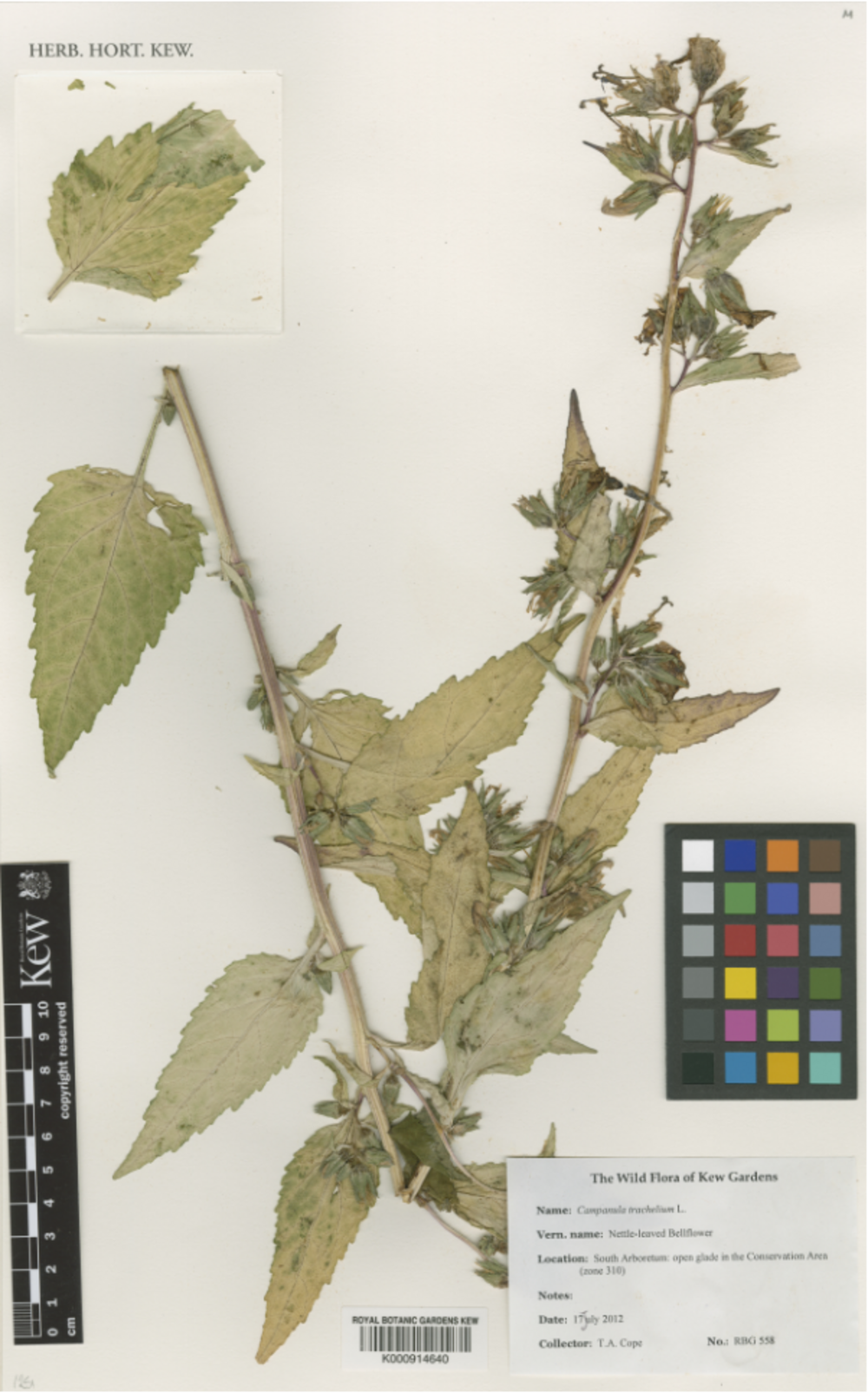

25

xCampanule à feuilles d’ortie

Campanula trachelium L.

Nom Vernaculaire :

Ortie bleue

Gantelée / Gants de Notre-Dame

Trachelée / Herbe à la trachée

Cloche de la Vierge

Nom Anglais :

Nettle leaf bellflower

Throatwort

Bats-in-the-belfry

Première Publication :

C. Linné, Species Plantarum, 1753

Zone :

diurne

Famille :

Campanulacées

Sexualité :

Hermaphrodite

Pollinisation :

Entomogame (pollinisation par l’intermédiaire des insectes)

Autogame (auto-pollinisation)

Dissémination :

Barochore (dispersion des graines par gravité)

Caractéristiques :

Originaire d’Europe, d’Asie centrale et d’Afrique septentrionale, la Campanule à feuilles d’ortie affectionne les forêts de feuillus, les ravins, les taillis et les buissons, où elle peut bénéficier d’une exposition mi-ombragée. Son nom de « Gants de Notre-Dame » apparaît dans les usages dès le XVIe siècle, allusion à la forme tubulée de la fleur qui ressemble à l’extrémité des doigts d’un gant. Selon les régions, elle prendra le nom de « Gants de la Bonne Vierge » (Eure), de « Cloche de la Vierge » (Aisne, Nord, Centre) ou de « Gantelée » (Provence).

Son autre nom vernaculaire d’« Ortie bleue » fait doublement référence à ses longues feuilles ovales, dentelées, velues, semblables à celle de l’Ortie (Urtica) mais inoffensives, et au coloris bleu de la corolle (bien que celui-ci soit le plus souvent mauve ou violacé, voire exceptionnellement blanc). Quant à son épithète scientifique Trachelium, il fait probablement référence à ses tiges et feuilles velues hérissées de poils rudes (trachus en grec).

Cette campanule adopte un port dressé, atteignant un petit mètre de hauteur, sur lequel se développent, à partir de l’été, de robustes hampes, parfois teintées de rouge, portant chacune 2 à 3 fleurs en entonnoir. Au centre de la corolle, les étamines ressemblent « à des chauve-souris suspendues dans la cloche d’un beffroi d’église », ce qui lui a valu le surnom anglophone de « Bats-in-the-belfry ».

Genre :

Campanula L.

Le genre botanique Campanula – publié par le naturaliste Carl Linné en 1753 dans son ouvrage Species Plantarum – fait allusion à l’inflorescence en forme de petites clochettes de la plupart des espèces, fort nombreuses, de ce groupe. On dénombre aujourd’hui de par le monde – notamment dans les zones tempérées de l’hémisphère nord – environ 450 espèces de campanules (Kew, 2023). Annuelles, bisannuelles ou vivaces, certaines à feuillage persistant, elles adoptent une grande diversité morphologique selon les différents biotopes qu’elles occupent. Plutôt basses et touffues dans les rochers et éboulis de haute montagne, elles ont tendance à être davantage dressées et ramifiées dans les landes, prairies et sous-bois des vallées.

Usages :

Ornemental

Cultivée dès le XVIIIe siècle pour orner parterres et plates-bandes, la Campanule à feuilles d’ortie fait très tôt l’objet de sélection pour obtenir des variétés à fleurs doubles, voire triples et même quadruples ! On reproduisait la plante en découpant des tranches dans la racine que l’on remettait en terre séparément. Le style ornemental des campanules est si significatif qu’apparaît au XIXe siècle le qualificatif « campanulé » pour désigner toute chose en forme de clochette. Les centaines d’espèces de campanules offrent au jardinier une grande diversité de ports et de silhouettes : dressé, étalé, retombant, touffu. Les fleurs peuvent adopter plusieurs formes : double, étoilée, tubulée et, le plus généralement, campanulée, dans une gamme de coloris blanc, rose, lilas, violet, bleu, rarement pourpre (Campanula « Elizabeth »).

Alimentaire

Un ouvrage de Matière médicale du XVIIIe siècle stipule que les jeunes pousses de la « Gantelée » sont comestibles et sa racine charnue, cuite ou râpé crue, « d’un goût aussi agréable que la Raiponce » (Campanula rapunculus). Consommée fraîche par les bêtes à cornes, ses tiges, devenues dures en séchant, constituent un fourrage de très mauvaise qualité.

Médicinal

La plante est réputée astringente, détersive et vulnéraire extérieurement. Le Dictionnaire des Sciences médicales, publié en 1821, mentionne que la « Trachelée » a reçu ce nom parce qu’elle aurait été efficace pour traiter les inflammations de la trachée-artère (trachae en latin). Bien que tombée en désuétude, elle était recommandée en décoction et en gargarisme dans le commencement des maladies inflammatoires de la bouche, de la gorge et des amygdales. Ce supposé remède contre les mots de gorge a demeuré dans les noms vernaculaires d’« Herbe à la trachée » et de « Throatwort » en anglais.

Folklorique

Au XIXe siècle, la romancière et dramaturge Félicité du Crest publie dans son ouvrage Les Jeux champêtres des enfants le « Jeu de la campanule ». Par la voix de son jeune personnage Léonille, elle décrit ce divertissement enfantin qui consiste à faire de petits vases ravissants : « D'abord j'arrache la fleur de la tige : tu vois que cette cloche est plus grande que la moitié de mon doigt ; je fais à cette cloche, avec du papier doré, un petit pied, ensuite je colle adroitement tout autour dans le milieu une petite bande du même papier, et puis je coupe en dedans le pistil, je verse de l’eau dans la cloche, et enfin je mets dans cette cloche pleine d'eau les plus petites fleurs des champs, le mouron rouge et le blanc, l’herbe aux perles ; l'eau entretient la fraîcheur de la cloche et celle des fleurs qui sont dedans, et mon petit vase peut rester ainsi bien vivant sur son pied douze ou quinze jours. »

Chronobiologie :

Un siècle et demi après les observations que fit Carl Linné sur les rythmes floraux pour élaborer son « Horloge de Flore » – quelque peu tombée dans l’oubli depuis –, le botaniste Anton Kerner von Marilaun réactualise, compare et complète les travaux du naturaliste suédois. Dans son ouvrage The Natural History of Plants (1895), il consigne l’éclosion régulière de la Campanule à feuilles d’ortie entre 7h et 8h le matin (juillet) et la fermeture de sa corolle, tout aussi ponctuelle, entre 18h et 19h (juillet), à Innsbruck en Autriche. Il mentionnera également une autre parente de la famille des Campanulacées, le Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris), dont l’inflorescence éclot entre 7h et 8h le matin (juillet) pour se refermer entre 15h et 16h (juillet).

Extrait littéraire :

« Des campanules couraient, lançant leurs cloches bleues à toute volée, jusqu’au haut de grands asphodèles, dont la tige d’or leur servait de clocher ».

Emile Zola, La faute de l’abbé Mouret, 1890

Herborisation :

Crédits photos :

Première image: Mario Carrasco (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Seconde image:Kew Gardens, T.A. Cope, « Campanula trachelium L. », South arboretum, 17 juillet 2012, http://specimens.kew.org/herbarium/K000914640